包丁や刃物に触れる機会があると、必ずと言っていいほど「切れ味」という言葉を耳にすると思います。

SNSやテレビでも「最高の切れ味」「切れ味の良い包丁」と。

もちろんそのような表現の仕方しかないのも事実なので、言葉の定義の問題にはなってしまうのですが、実は多くの方が言っている「切れ味」とは、使い手にとっての「切りやすさ」を指しており、食材にとっての「切れ味」ではないことがほとんどです。

たとえ「食材が美味しく切れる」という意味で使われていたとしても、一般的に最高と言われるものが、今回お伝えするお話においては、多くの場合「最高」ではない可能性が高いということです。

これは「切れ味」という言葉の再定義であり、ひとつの考え方ですが、日本人として「こういう新しい世界を突き詰めている人がいる」ということを知っていただけたら嬉しいです。

切れ味の定義

多くの方は「切れ味=スパッと切りやすいこと」をイメージするでしょう。

しかし、包丁は単にモノを切る道具ではなく、人間が食べる食材を切り分けるためのものです。

そこで切れ味の「味」という部分に着目し、食材に与える影響を研究し始めたのが、月山義高刃物三代目の藤原将志氏です。

彼は包丁の切れ味による「味の変化」を研究している唯一の研究者であり、「食材の味に影響を与えるレベル」を「切れ味」と定義しました。

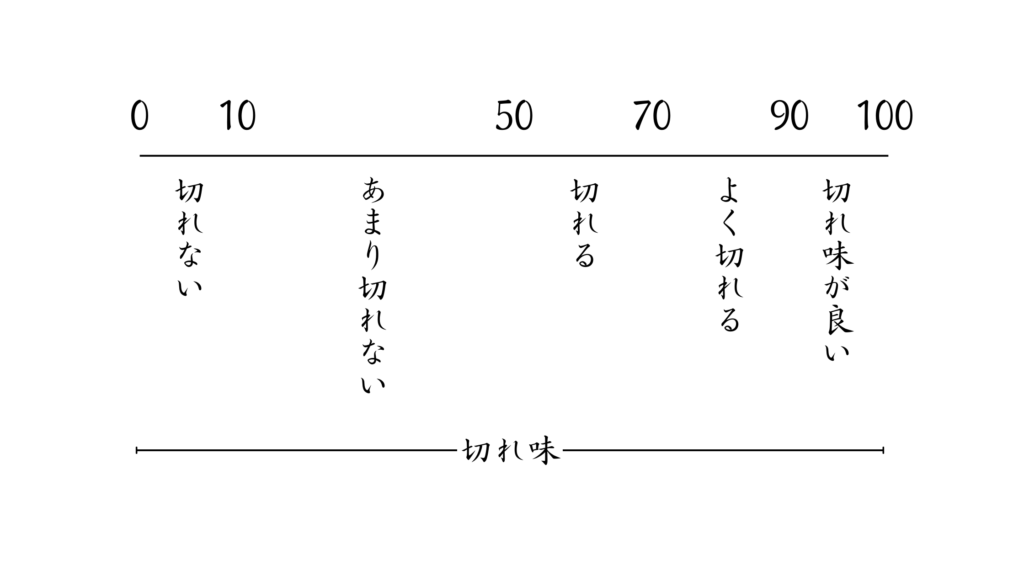

切れない包丁/あまり切れない包丁:刃が潰れ、ギコギコしないと切れない状態や100均の包丁など。

切れる包丁/よく切れる包丁:それなりに刃先が研がれていて不快感なく切れる状態、または切りやすいと感じる状態。

切れ味が良い包丁: 切れる包丁に比べるとかなり切りやすい状態であり、かつ食材へのダメージを極限まで減らし、味にプラスの変化(本来の味を引き出すなど)をもたらす状態。

これを切れ味の定義とします。

よく切れると切れ味が良い

先ほどの話だけを聞くと、よく切れると切れ味が良いの差がよく分からない状態だと思いますので、次に「切りやすい刃先」と「食材の細胞を壊しにくい刃先」の違いについて考えていきます。

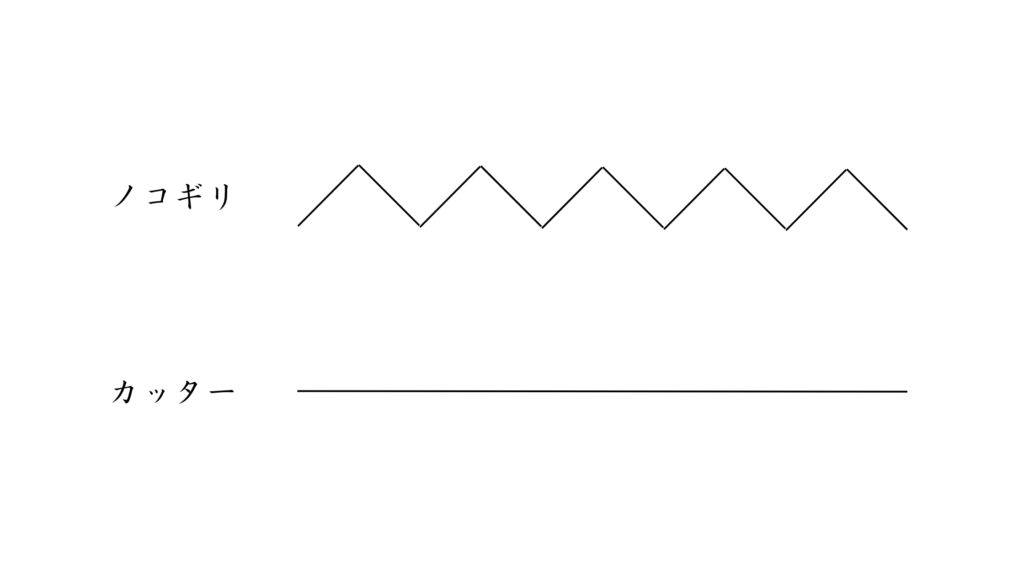

まず、ノコギリのようなギザギザした刃とカッターのような真っすぐな刃をイメージしてみましょう。

この二つの刃先の状態で、それぞれフランスパンを切るとします。

イメージで構いませんが、どちらのほうが切りやすそうですか?

きっとフランスパンであれば、ギザギザした刃のほうが引っかかりがよくて切りやすそうだな、というイメージが湧くと思います。

では、「どちらの方が断面が綺麗そうですか?」と聞かれればどうでしょう、答えはカッターですよね。

「綺麗に切る=細胞を壊さない=食材が美味しい」とした場合、使い手の「切りやすさ」とは必ずしも比例しないことが分かります。

それが、目に見えないミクロの世界でも同じことが起きています。

一般的な「よく切れる包丁」は、実は使い手の感覚(切りやすさ)を優先した「微細なノコギリ」のような状態であり、真の意味での切れ味としては60〜70点の場合が多いです。

切りやすくてスパッと切れる状態が、切れ味もよく食材も綺麗に、美味しく切れているという伝え方や売り方をすることが多いですが、切りやすい刃先と食材にダメージを与えない刃先は違います。

もちろん、10点と比べた場合は、60点のほうが切りやすく、切れ味(食材の味)においてもプラスになることは確かだと思います。しかし、それが最高というにはまだ早いです。

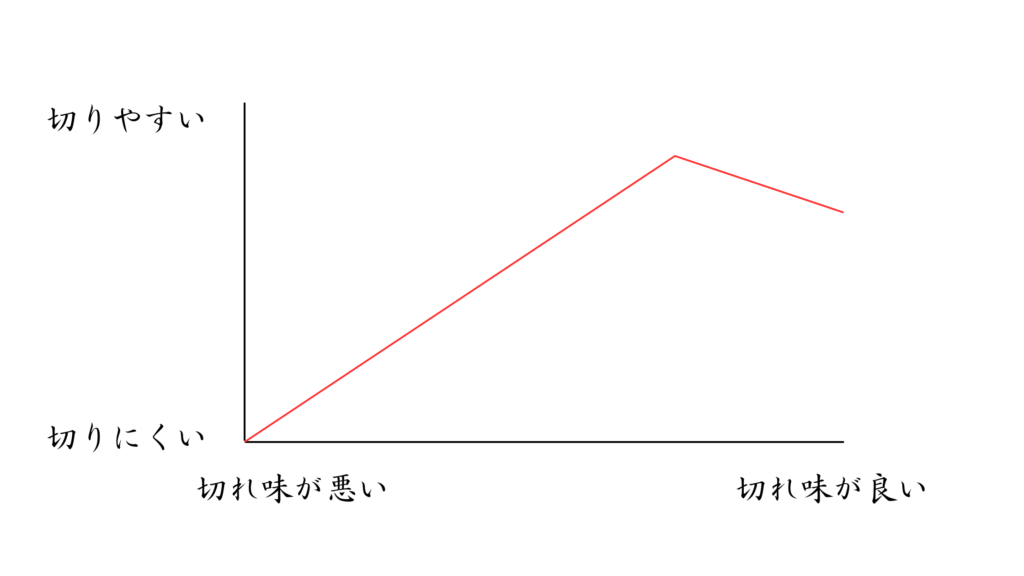

このようなイメージです。

切れ味がある一定のラインを越えてくると、使い手にとっては必ずしも使いやすいとは限らなくなってしまうということです。

切りやすさが使い手の感覚を優先しているのに対して、切れ味はお客さんや料理の味など、一歩先の目線での話であることが分かります。

目的こそが切れ味

「切れ味が良い」の定義について、なんとなく理解していただけたかと思います。

「切れ味」とは、大きく言えば「食材本来の味をいかに崩さずに切るか」ということです。つまり、いかに繊細で真っ直ぐな刃付けを行い、食材の細胞を壊さずに切るかどうかが、本来の切れ味なのです。

しかし、それを踏まえた上で、料理の意図や好みといった別の目的がある場合、あるいは食材そのものの味よりも雑味や苦味を好む場合は、あえて雑味を引き出すような刃先の状態もまた、ひとつの切れ味と言えるでしょう。

例えば、新鮮な獲れたての魚の刺身には、本来生臭さはありません。その本来の味を壊さないために、しっかり研ぎ澄まされた包丁こそが「切れ味の良い包丁」と定義されます。

しかし、一部には「生臭さ」を風味として好む方もいらっしゃいます。その場合、切れない包丁で(細胞を壊して)切った方が美味しいと感じる人がいるということです。

確かに、普段生活をしていて獲れたての新鮮な魚を食べる機会は少ないため、多くの人は多少時間が経った後の味や香りを、魚本来の味だと思い込んでいるケースも多いと考えられます。

そういった意味では、切れない包丁を「切れ味の良い包丁」とは呼べませんが、表現の幅としての「切れ味」のひとつとしては、否定するのではなく認められるべきものです。

もちろん、60点や70点の包丁が悪いわけではありません。「切りやすさ」など、それぞれの目的に合わせた伝え方であれば何の問題もないのです。しかし、そのレベルを「最高峰の切れ味」と表現してしまうのは、少し違うのではないか、というお話です。

包丁そのものを否定しているのではなく、「料理で表現したい味」があるのであれば、まだ多くの人が知らない「ひとつ上の選択肢」が存在することを知ってほしいですし、今の状態を最高峰だと思い込み、それ以上の世界を知らないまま選択肢を狭めてしまうのはもったいないという想いがあります。

ちなみに、魚の味と思い込まれている「磯の香り」や「海の香り」は、トリメチルアミン(TMA)と呼ばれる物質が原因です。

簡単に言えば腐敗物質の一種です。 もともとはトリメチルアミンオキシド(TMAO)という無臭の物質として海水魚の体内に存在していますが、魚が死んで鮮度が落ちると、微生物(細菌)の酵素によって分解され、強烈な生臭さを放つトリメチルアミン(TMA)へと変化します。

最高峰の切れ味とは

最後に、食材に対しての極限の切れ味について少しだけ触れていこうと思います。

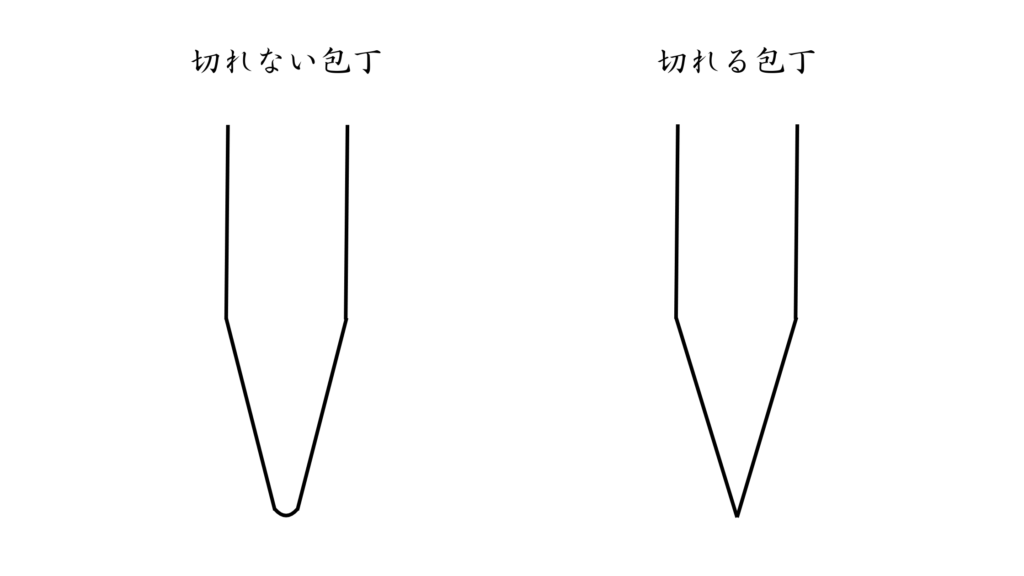

まずは、「切れない包丁」と「切れる包丁」のイメージ図。

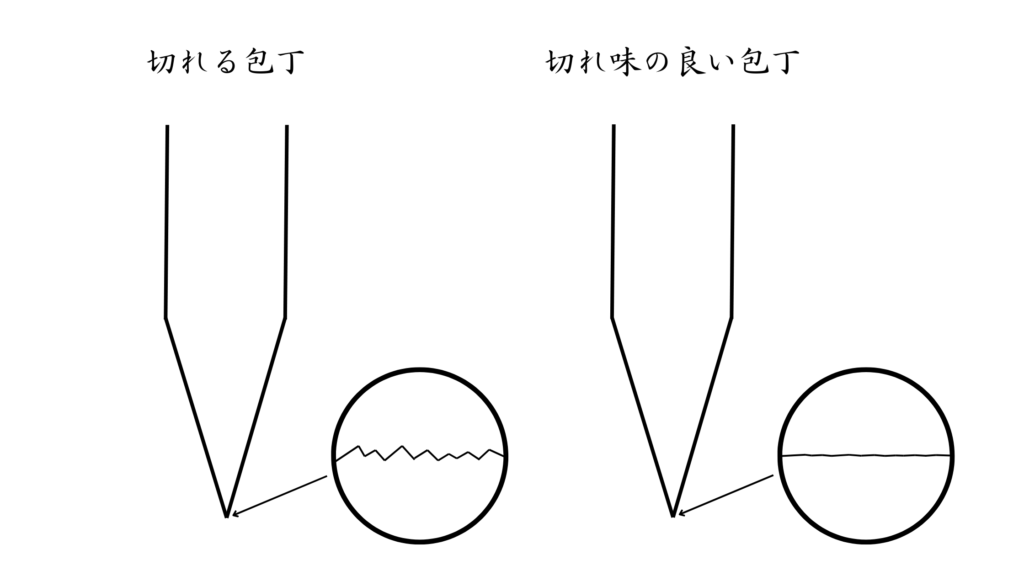

そして、先ほどの「切れる包丁」と「切れ味の良い包丁」のイメージ図です。

これはひとつの例であり、イメージにはなりますが、顕微鏡で見てみるとこのような差が「切れる包丁」と「切れ味の良い包丁」にはあります。

刃先は「粒子ひとつが数ミクロン」という単位の世界です。その単位で比較すると、一般的に最高と言われている包丁と、完璧に近い状態で研がれた包丁とでは、まさに「ノコギリとカッター」ほどの差があります。

それだけの違いがあれば、繊細な食材にとっては大きな影響があるということも、納得していただけるのではないでしょうか。

もちろん、ミクロレベルであれば、ある程度のノコギリ状(粗さがある状態)のほうが、刃が引っかかりやすく扱いやすいと感じる人が多いのも事実です。そのため、粗い刃のほうが効率重視の作業には向いていると言えます。

また、極限まで研ぎ澄まされた包丁は、メリットばかりではありません。粒子単位で鋭く研ぎ上げているため、当然ながら少し強く当てただけでも欠けてしまいますし、その切れ味の持続性も、一般家庭で常用できるようなものではありません。 扱う人、食材、そして砥石。そのすべてが完璧に揃って初めて成り立つ切れ味なのです。

ただ、先ほどもお伝えしたように、10点の切れ味にも50点の切れ味にもそれぞれの特徴があり、それぞれの良さがあります。一般的に流通しているもので考えれば、10より20、30と「切りやすさ」が上がるほど、ある程度までは比例して食材が美味しく切れるようになるのも事実です。

100点がすべてではありません。

「切れ味」というものを新しい視点で考えてみることで、より選択肢の幅が広がるのではないかというお話です。

もちろん、その切れ味から生まれる味の変化には、研ぎ方だけでなく、使用される鋼材やその製法、さらには砥石の種類や品質なども大きく関わってきます。そこまで繊細な刃付けができる技術と、それを可能にする包丁本体の品質を併せ持つと、日本でも数えるほどの方しか再現できないのが現実です。

もし、その「切れ味」の世界をより深く学びたい方は、月山義高刃物の藤原先生の講習を受けてみると面白いかもしれません。

これはあくまで私が感じた切れ味のイメージなので、多少のズレはあるかもしれませんが、「切れ味」と「切りやすさ」の違いについて簡単にでも伝われば嬉しいです。

YouTubeでも「良く切れる」と「切れ味が良い」の違いについて少しだけお話している動画がありますので、ぜひご興味のある方はご覧ください。

YouTubeにそのまま飛んでいただくと、この内容から見ることができます。